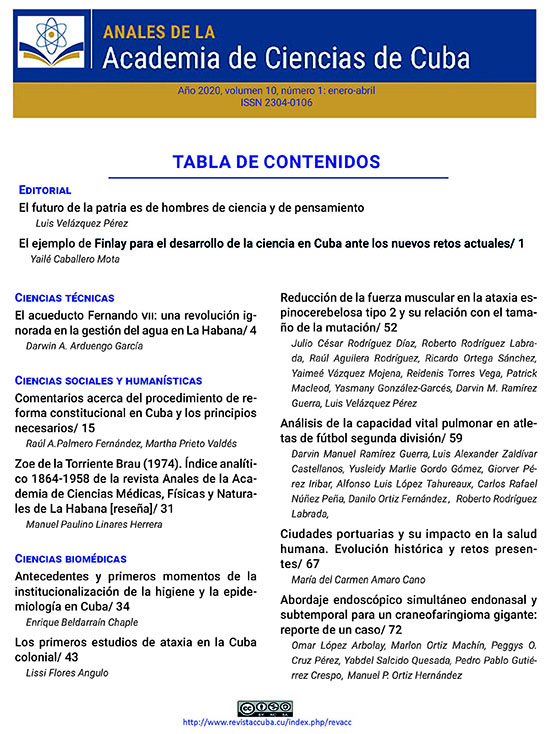

Los primeros estudios de ataxia en la Cuba colonial

Keywords:

ataxia, sífilis, prostituciónAbstract

Introducción. El término ataxia se refiere al síntoma que resulta del estado patológico de la coordinación de los movimientos. Las ataxias más comunes y estudiadas son las hereditarias. Su impacto en la sociedad cubana se refleja en el número creciente de familias cuyos miembros padecen o están en riesgo desarrollar la enfermedad.

Objetivos. El objetivo de la investigación fue caracterizar los estudios de ataxia en la segunda mitad del siglo XIX cubano.

Métodos. Para el análisis del objeto de estudio se aplicaron los métodos histórico-lógico e inductivo-deductivo.

Resultados. Como resultado se identificó que la ataxia locomotriz progresiva fue una enfermedad diagnosticada en La Habana producto del alto índice de sífilis. La identificación, conocimiento y tratamiento de la enfermedad fue divulgado en la prensa médica cubana, así como las investigaciones de los científicos, en su mayoría miembros de la Real Academia de Ciencias Médicas, Físicas y Naturales de La Habana. El conocimiento parcial de la enfermedad y las dificultades en los análisis estadísticos atentó contra el diagnóstico y la cuantificación de los enfermos.

Conclusiones. La introducción del descubrimiento médico de la ataxia, la acumulación de conocimientos sobre esta enfermedad y la experiencia en la identificación de casos fueron aportes fundamentales de los científicos del período, lo cual sentó las bases para el progreso alcanzado en esta materia durante el siglo XX.

Downloads

References

1. Velázquez-Pérez LC. (2008). Ataxia Espinocerebelosa tipo 2. Principales aspectos neurofisiológicos en el diagnóstico, pronóstico y evolución de la enfermedad. Holguín: Ediciones Holguín.

2. Velázquez-Pérez L, Rodríguez-Labrada R, Sánchez-Cruz G, Laffita-Mesa JM, Almaguer-Mederos L, Aguilera-Rodríguez R, et al. (2011). Caracterización integral de la ataxia Espinocerebelosa 2 en Cuba y su aplicación en proyectos de intervención. Revista Cubana de Salud Pública, 37(3):230-244.

3. Velázquez-Pérez L, Hernández-Hernández O, Leyva-Gracía N, Cortés H, Cisneros B, Magaña JJ. Ataxia espinocerebelosa tipo 2 (parte A): epidemiología y características clínicas y genéticas. Mediagraphic [Internet]. 2014 [Consultado 12 Julio 2019]; 3(3): 114-122. Disponible en: https://www.medigraphic.com/pdfs/invdis/ir-2014/ir143c.pdf

4. Velázquez-Pérez L, Cruz GS, Santos-Falcón N, Almaguer LE, Escalona K., Rodríguez- Labrada R. (2009). Molecular epidemiology of spinocerebellar ataxias in Cuba: Insightsinto SCA2 foundereffect in Holguin. Neurosciences Letters, 454(2): 157-60.

5. Moreno Fraginals M. (2014). El Ingenio. Complejo económico-social cubano del azúcar. 3ª ed. Tomo I. La Habana: Editorial de Ciencias Sociales.

6. Valdés Anciano JA. (mayo de 1909). La neuropatología y su enseñanza. Archivos de Medicina Mental, 1(1): 5-7.

7. López Martínez M. (2013). El Dr. Manuel González Echavarría en la historia de la epilepsia. Revista Cubana de Neurología y Neurocirugía, 3(1), 2-10.

8. Velázquez-Pérez L, García R, Santos FN, Paneque HM, Medina HE y Hechavarría PR. (2001). Las ataxias hereditarias en Cuba. Aspectos históricos, epidemiológicos, clínicos, eletrofisiológicos y de neurología cuantitativa. Revista de Neurología, 31(1), 71-76.

9. García del Real E. (1934). La neurología en la segunda mitad del siglo XIX. En: García del Real, E. Historia contemporánea de la medicina. Madrid: Espasa Calpe S.A., pp. 636-647.

10. s/a. (enero de 1859). Ataxia locomotriz progresiva caracterizada especialmente por perturbaciones generales de la coordinación de los movimientos. El Eco de París, 1, p 346.

11. s/a. (enero de 1859). Ataxia locomotriz progresiva caracterizada especialmente por perturbaciones generales de la coordinación de los movimientos. El Eco de París, 1, p 346.

12. Pla EF. (octubre de 1877). Tratamiento de la ataxia locomotriz. Sección “Revista de las Prensa”. Crónica Médico Quirúrgica de La Habana, (10), p 347.

13. Díaz Albertini Serrano A. (30 de marzo de 1887). Ataxia locomotriz incipiente de origen sifilítico. Revista de Ciencias Médicas, 4(12), p 49.

14. Díaz Albertini Serrano A. (30 de marzo de 1887). Ataxia locomotriz incipiente de origen sifilítico. Revista de Ciencias Médicas, 4(12), p 49.

15. Mestre y Hevia A. (12 de febrero de 1893). De las relaciones entre los diversos estados patológicos, consideraciones en el individuo y en la serie ancestral y hereditaria. Anales de la Real Academia de Ciencias Médicas, Físicas y Naturales de La Habana . 1893; 29, 438-459.

16. Investigación sobre la esclerosis espinal posterior (febrero de1892). La Abeja Médica; 1 (2), 14-15.

17. Andreo García J, Gullón Abao AJ. (1997). Vida y muerte de la Mulata. Crónica ilustrada de la prostitución en la Cuba del XIX. Anuario de Estudios Americanos, 54 (1), 138. Disponible en: http://estudiosamericanos.revistas.csic.es/index.php/estudiosamericanos/article/view/402

18. Céspedes, Benjamín (abril-noviembre de 1887). Profilaxis pública de la sífilis en La Habana. Revista de Ciencias Médicas, 4, p 194.

19. Céspedes B. (abril-noviembre de 1887). Profilaxis pública de la sífilis en La Habana. Revista de Ciencias Médicas, 4.

20. s/a. Estadísticas del movimiento de enfermos ocurridos en la enfermería del Presidio de La Habana, durante el año de 1890. Crónica Médico Quirúrgica de La Habana. 1891.

21. Informe Mensual Sanitario de la República de Cuba. 1904-1908.

22. Informe Anual Sanitario y Demográfico de la República de Cuba, 1902-1906.

Published

How to Cite

Issue

Section

License

The journal Anales de la Academia de Ciencias de Cuba protects copyright, and operates with a Creative Commons License 4.0 (Creative Commons Attribution-NonCommercial License 4.0). By publishing in it, authors allow themselves to copy, reproduce, distribute, publicly communicate their work and generate derivative works, as long as the original author is cited and acknowledged. They do not allow, however, the use of the original work for commercial or lucrative purposes.

The authors authorize the publication of their writings, retaining the authorship rights, and assigning and transferring to the magazine all the rights protected by the intellectual property laws that govern in Cuba, which imply editing to disseminate the work.

Authors may establish additional agreements for the non-exclusive distribution of the version of the work published in the journal (for example, placing it in an institutional repository or publishing it in a book), with recognition of having been first published in this journal.

To learn more, see https://creativecommons.org